Exro Technologies Inc. s'associe à Untitled Motorcycles pour intégrer la technologie de pilotage des bobines dans une moto électrique - Zonebourse.com

Read More

[unable to retrieve full-text content]

Travailler dans les nouvelles technologies : comment trouver le poste qui vous correspond lalibre.be

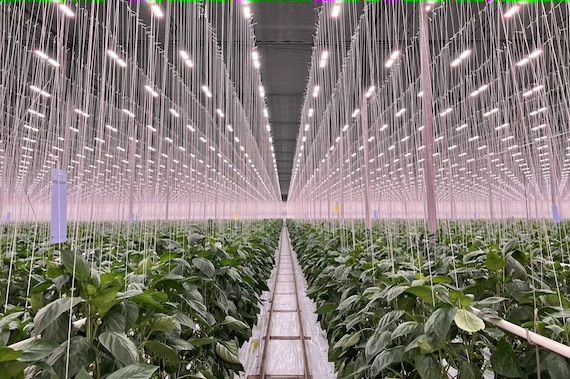

Sollum Technologies a développé un système d’éclairage aux diodes électroluminescentes (DEL) intelligent et programmable qui imite, en serre, les rayons du soleil de partout sur la planète. (Photo: courtoisie)

La transition écologique du secteur industriel passe par l’innovation. Au Québec, des dizaines de technologies vertes sont actuellement développées dans les centres de recherche et les PME. En voici trois exemples.

Nettoyer les eaux usées sans produit chimique ? C’est ce que permet l’oxydation hydrothermale, une technologie utilisée en Europe tout comme en Asie et étudiée dans les laboratoires du Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTEI) depuis 2014. Ce procédé utilise les propriétés de l’eau à haute température et à haute pression pour traiter les effluents. « Habituellement, il faut ajouter des produits chimiques pour traiter l’eau, comme du chlore. Dans ce cas, il suffit de soumettre le fluide à une haute pression en présence d’oxygène et la magie opère », illustre Claude Maheux-Picard, directrice générale du CTTEI, situé à Sorel-Tracy.

Méconnue ici, l’oxydation hydrothermale permet de décomposer les polluants tout en produisant de l’énergie, précise-t-elle. « Beaucoup d’effluents industriels que nous pouvons traiter avec ce procédé sont actuellement envoyés à l’incinération à l’extérieur du Québec. Cette technologie vient donc combler un besoin. » En plus d’éviter les déplacements par camion-citerne pour nettoyer les rejets, cette solution ne génère aucune combustion.

Le CTTEI a d’ailleurs lancé en novembre dernier un laboratoire pilote afin de tester l’oxydation hydrothermale à plus grande échelle. Une première au Canada qui suscite déjà l’intérêt, alors que des projets-pilotes sont en développement avec la Ville de Sorel-Tracy, mais aussi avec la papetière Cascades. Le Centre travaille également avec trois hôpitaux de la Montérégie pour nettoyer leurs eaux usées des traces de médicaments avant de les rejeter dans les égouts, annonce Claude Maheux-Picard. Autant de pistes à explorer avec cette technologie propre.

Recréer la lumière d’un après-midi d’été à l’île d’Orléans pour faire pousser des fraises ou les rayons de la Toscane pour vivifier ses tomates. Voici ce que propose Sollum Technologies, une PME qui a développé un système d’éclairage aux diodes électroluminescentes (DEL) intelligent et programmable qui imite, en serre, les rayons du soleil de partout sur la planète. « Notre solution permet de reproduire différentes recettes de lumière qu’on peut ensuite adapter selon les besoins du producteur », explique son PDG, Louis Brun.

Ce système offre la possibilité de moduler avec précision l’éclairage dont les plantes ont besoin pour croître, en fonction des différentes plantations, explique-t-il. « Les serres sont munies de senseurs, donc nos luminaires génèrent seulement ce qui est nécessaire en fonction de la lumière naturelle. On assure une stabilité dans la qualité de l’éclairage tout en générant des économies d’énergie de l’ordre de 40 %. » Il est aussi possible d’annualiser la production, ajoute-t-il.

De plus, le remplacement des ampoules par des DEL est aussi plus durable. Comme la lumière est optimisée pour chaque culture, cela diminue aussi le recours à l’utilisation d’eau ou de produits chimiques, précise aussi le PDG de Sollum Technologies.

Sans compter que cette technologie permet de faire un pas de plus vers l’autonomie alimentaire. « On peut aller plus loin que les traditionnels tomates, concombres et poivrons, qui représentent 95 % de la production en serre, avance Louis Brun. Déjà, plus d’une cinquantaine de variétés ont pu pousser avec notre technologie, comme des fines herbes, des fraises, des légumes racines et même des citrons ! »

Fondée en 2015, l’entreprise montréalaise travaille de concert avec des chercheurs provenant entre autres de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le nombre d’acres en production avec son système d’éclairage infonuagique a triplé en deux ans et d’autres avenues se dessinent, notamment en agriculture urbaine.

Capter le dioxyde de carbone (CO2) provenant des grands émetteurs industriels et le convertir en carburant pour les avions. Telle est la recette développée dans l’est de Montréal par le consortium SAF+, qui réunit des chercheurs provenant entre autres de Polytechnique de Montréal et du Centre d’études des procédés chimiques du Québec ainsi que de grands joueurs de l’industrie, comme Airbus, Air Transat et Aéroport de Montréal. Il s’agit d’une des premières productions d’électro-carburant en Amérique du Nord, qui permet « de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 80 % par rapport au carburant classique », précise le PDG de SAF+, Jean Paquin.

Le kérosène synthétique est produit en combinant du CO2 avec de l’hydrogène vert, produit au Québec avec de l’énergie renouvelable, comme l’hydroélectricité. C’est cette combinaison qui lui permet d’être plus vert que son équivalent traditionnel. « Ce qui fait un peu la magie de cette approche, c’est que la production du kérosène permet de récupérer du CO2 qui était dans l’air », soutient Jean Paquin.

Une solution de rechange intéressante en attendant que des options plus écologiques, comme des avions propulsés à l’électricité ou à l’hydrogène, soient développées, estime-t-il.

À terme, l’usine de SAF+ prévoit produire 30 millions de litres de ce kérosène plus écologique en captant 120 000 tonnes de CO2 par année, et il devrait être commercialisé à partir de 2025-2026. Selon le PDG — présent à la Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques (COP26) —, ce produit suscite l’intérêt, alors que plusieurs règlements mondiaux obligent les entreprises du domaine du transport par avion à diminuer leurs émissions de GES. Air Transat, membre du consortium, a déjà réservé 90 % de la production de SAF+ pour les 15 premières années de production, alors que plusieurs partenariats internationaux se profilent à l’horizon.

307 millions d'euros... Quelle levée de fonds ! Future Meat Technologies, une start-up dont le siège social se trouve à Rehovot en Israël, a su séduire de nombreux investisseurs. La plupart sont des industriels de l'agroalimentaire et des fonds de pension. Avec cette levée, Future Meat Technologies compte ouvrir son usine de production de viande artificielle aux États-Unis en 2022.

Parmi les nouveaux investisseurs, on retrouve ADM Ventures, Menora Mivtachim, S2G Ventures, Tyson Venture, Rich Products Ventures, ou encore Manta Ray Ventures... Ce n'est pas la première fois que Future Meat Technologies fait parler d'elle. Cet été, Nestlé révélait déjà marqué son intérêt pour la viande artificielle et annoncé sa collaboration avec la start-up israélienne.

Fondée en 2018, Future Meat Technologies a développé un « procédé pour fabriquer de la viande artificielle sans OGM à partir de cellules animales ». La start-up est aujourd'hui capable de fabriquer différents types de viande : du bœuf, du poulet, du porc et même de l'agneau. Avec cette levée de fonds spectaculaire de 307 millions d'euros (environ 347 millions de dollars), la pépite israélienne pourrait s'imposer largement sur le marché de la viande artificielle.

Future Meat Technologies part du constat suivant : de plus en plus de personnes souhaitent modifier leur régime alimentaire et réduire leur consommation de viande, que ce soit pour des raisons de santé, de bien-être animal ou environnemental. La pépite Future Meat Technologies compte répondre à ce nouveau besoin avec sa viande artificielle.

Cette levée de fonds était l'étape ultime pour réussir l'industrialisation de son procédé de fabrication. Désormais, Future Meat Technologies se concentre sur l'ouverture de sa première usine de production de viande artificielle (ou viande cellulaire) à grande échelle aux États-Unis, dès 2022. La start-up possède déjà une première ligne de production située en Israël, mais cela ne sera pas suffisant pour industrialiser son processus.

Parallèlement à cette levée de fonds, l'entreprise a annoncé une réduction des coûts sur certains de ses produits. C'est le cas pour la production du blanc de poulet qui va passer à 7,70 dollars les 500 grammes, soit 1,70 dollars les 110 grammes. C'est beaucoup moins cher qu'il y a quelques mois : 18 dollars les 500 grammes six mois auparavant. À ce rythme, la viande artificielle pourrait séduire les professionnels de la restauration...

Le marché de la viande artificielle devrait atteindre 140 milliards de dollars d'ici 10 ans, selon les prévisions de Blue Horizon Corporation. En réalité, la viande artificielle a déjà fait son entrée sur le marché dans certains pays. C'est le cas à Singapour où, fin 2020, un restaurant annonçait qu’il allait vendre des nuggets de poulet issus de viande cultivée en laboratoire. La Cité-État est ainsi devenue le tout premier pays à autoriser la viande artificielle.

En France, ce n'est vraisemblablement pas pour tout de suite. Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation estime que « la viande vient du vivant, pas des laboratoires. Comptez sur moi pour qu’en France, la viande reste naturelle et jamais artificielle ! ». La Terre devrait atteindre 9,7 milliards d’humains d’ici 2050 selon l’ONU. Dans ces conditions, il faudra certainement trouver de nouvelles solutions.

La start-up Future Meat Technologies, située à Rehovot en Israël, a bouclé une levée de fonds en série B de 347 millions de dollars (307 millions d'euros environ). Le tour de table a été mené par ADM Ventures, la branche d'investissement en capital risque du géant de la nutrition humaine et animale, ainsi qu'un investisseur technologique dont l'identité n'a pas été dévoilée. Le fonds de pension Menora Mivtachim, S2G Ventures, Tyson Venture, Rich Products Ventures, Manta Ray Ventures, Emerald Technology Ventures, ADM Capital et Bits x Bites y ont également participé.

Installer une usine aux Etats-Unis

Pour cette jeune pousse à l'origine d'une technologie pour fabriquer de la viande en laboratoire (également appelée clean meat), l'objectif est d'installer sa première usine de production à grande échelle aux Etats-Unis en 2022. Elle possède déjà une première ligne de production située en Israël ouverte il y a quelques mois.

Parallèlement à ce nouveau financement, l'entreprise a annoncé qu'elle produisait désormais du blanc de poulet pour 7,70 dollars les 500 grammes, soit 1,70 dollars les 110 grammes, contre près de 18 dollars les 500 grammes six mois auparavant. Cette réduction des coûts était initialement prévue dans 18 mois, comme annoncé en mai 2021 par l'ancien directeur général de la société, Rom Kshuk.

Nestlé s'allie à Future Meat Technologies

Future Meat Technologies a été fondée en 2018 et a développé un procédé pour fabriquer de la viande artificielle sans OGM à partir de cellules animales. Grâce à sa technologie, elle a réussi à créer de la viande de boeuf, de poulet, de porc et d'agneau. Une diversité de produits qui intéresse particulièrement Nestlé dont la filiale dédiée à la recherche & développement a signé un partenariat avec cette jeune pousse. Son objectif est de "comprendre le potentiel" de la lab meat, expliquait Reinhard Behringer, directeur du Nestlé Institute of Material Sciences.

Plusieurs start-up sont dans la course pour industrialiser leur processus de fabrication de viande artificielle. L'entreprise néerlandaise Mosa Meat souhaite plutôt miser sur les restaurants gastronomiques avant de s'attaquer à la grande distribution. Aleph Farms, située également à Rehovot, s'est récemment associée au groupe de chimie allemand Wacker pour industrialiser la production des protéines nécessaire au milieu de culture de la viande artificielle. Ces dernières représentent "l'une des dépenses les plus prohibitives" pour industrialiser la fabrication car elles ne sont pas disponibles sur le marché en quantité suffisante.

Un marché de 140 milliards de dollars d'ici 10 ans

Le marché de la viande artificielle devrait atteindre 140 milliards de dollars d'ici 10 ans, selon les prévisions de Blue Horizon Corporation, entreprise qui investit massivement dans les protéines alternatives. Mais il faudra aussi convaincre les gens d'intégrer ce substitut dans leur alimentation quotidienne en plus d'obtenir les autorisations réglementaires nécessaires. Singapour a été le premier pays à autoriser sa vente. Une telle autorisation semble actuellement inenvisageable en France, d'après les déclarations du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Julien Denormandie. "Comptez sur moi pour qu’en France, la viande reste naturelle et jamais artificielle !", écrivait-il sur Twitter en décembre 2020.

[unable to retrieve full-text content]

Lancement d’un fonds régional d’investissement dans les technologies médicales African Manager

SEOUL, 29 déc. (Yonhap) -- Les exportations de technologies des sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie sud-coréennes ont atteint cette année un nouveau record aussi bien en nombre qu'en montant, a fait savoir ce mercredi l'Association coréenne des fabricants pharmaceutiques et biopharmaceutiques (KPBMA).

Les entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie ont exporté cette année 32 technologies pour un total de 13.200 milliards de wons (11,1 milliards de dollars). Ces chiffres n'incluent pas les entreprises qui n'ont pas dévoilé la taille de leurs contrats.

Les exportations de technologies du secteur en question ont dépassé les 13.000 milliards de wons cette année après avoir franchi pour la première fois la barre des 10.000 milliards de wons l'année dernière.

C'est Green Cross Lab Cell Corp. (GC Lab Cell) qui a remporté le plus gros contrat dans cette filière. En janvier, la société de biotechnologie sud-coréenne et sa filiale basée aux Etats-Unis ont conclu un accord de 2.090 milliards de wons en vue d'exporter la dernière technologie de thérapie cellulaire à la société biopharmaceutique mondiale Merck Sharp & Dohme Corp. (MSD).

En nombre, c'est Daewoong Pharmaceutical Co. qui se place en tête. L'entreprise a signé quatre accords pour exporter la technologie de son nouveau médicament Fexuprazan destiné au traitement du reflux gastro-oesophagien.

[unable to retrieve full-text content]

La technologie sauvera-t-elle la planète? L'Echo[unable to retrieve full-text content]

La référence du salon des nouvelles technologies face à Omicron L'Echo

En Allemagne, les électrolyseurs PEM de Siemens Energy produiront de l’hydrogène vert dès 2022.

© Siemens

Les électrolyseurs alcalins et ceux à membrane échangeuse de protons (PEM) se positionnent comme des solutions matures de production d’hydrogène vert pour des industriels en quête de décarbonation.

Opération séduction. Alors que la décarbonation de l’industrie figure en tête des priorités de la plupart des stratégies hydrogène dans le monde, les deux technologies d’électrolyse de l’eau parées pour l’industrialisation rivalisent pour équiper les industriels désireux de produire de l’hydrogène pour leurs procédés. La première, l’électrolyse alcaline à électrolyte liquide, domine le marché, encore embryonnaire, avec 61 % des capacités installées en 2020 d’après l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Mais la seconde, l’électrolyse à membrane échangeuse de protons (PEM), ne manque pas d’ambition. Les jeux restent ouverts pour la décennie à venir, alors que les projets se multiplient et que leur taille explose.

« L’industrie de l’ammoniac, celle de l’acier et les raffineries sont les premières cibles de nos électrolyseurs à membrane », confirme Philipp Lettenmeier, le responsable du développement de produits de l’unité dédiée aux énergies nouvelles chez Siemens Energy. « Il y a quelques années, nos clients souhaitaient installer des électrolyseurs avec une puissance comprise entre 5 et 10 mégawatts (MW). Aujourd’hui, nous ne sommes même plus sûrs de pouvoir répondre à ces “petites” demandes, s’amuse Denis Boudailliez, le vice-président de la fabrication en Europe chez John Cockerill. Nous allons par exemple déployer 75 MW de notre électrolyseur alcalin sur un site de production de chaux en Wallonie (Belgique). »

La fiabilité de la technologie est un facteur clé pour les industriels utilisateurs. « Nous ne pouvons pas intervenir tous les deux jours sur l’équipement ! Il faut que l’électrolyseur fonctionne en dehors des arrêts de maintenance prévus tous les dix-huit mois », insiste Olivier Machet, le directeur du projet Masshylia chez Engie. Ce dernier est en train d’étudier les offres technologiques dans le cadre d’un projet qui vise à répondre partiellement aux besoins en hydrogène vert de la bioraffinerie de TotalEnergies à La Mède (Bouches-du-Rhône). « Nous sommes aussi très vigilants en matière de sécurité : le design doit nous permettre d’être confiants. Sur ce point, l’alcalin dispose de beaucoup plus de retours d’expérience que le PEM », confie Olivier Machet.

La technologie alcaline bénéficie en effet d’une grande maturité industrielle, contrairement à sa concurrente à membrane. « Nous n’avons certes pas un siècle d’expérience comme l’alcalin… mais c’est aussi le cas de la batterie, n’est-ce pas ? », nuance Philipp Lettenmeier (Siemens Energy), qui précise que leur entrée sur le marché, à l’échelle du démonstrateur, remonte à l’année 2011.

La fiabilité de l’alcalin réside dans la durée de vie de l’équipement. L’Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) estime, dans un rapport daté de 2020, que les électrolyseurs alcalins à électrolyte liquide tournent en moyenne 60 000 heures, tandis que la durée de vie de la technologie PEM serait comprise entre 50 000 et 80 000 heures. « Les premiers équipements industriels de type PEM installés ont à peine dépassé les 20 000 heures. Il subsiste une vraie incertitude sur la durabilité des PEM », pointe Marian Chatenet, professeur à l’école de physique, électronique et matériaux (Phelma) de l’Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP). D’autant que l’état des connaissances scientifiques invite à la prudence. « En laboratoire, nous avons observé d’importants phénomènes de dégradation sur les électrodes en PEM. S’il existe un mécanisme similaire en technologie alcaline, il est compensé par l’utilisation d’une plus grande quantité de matériaux aux électrodes. Cela n’est pas possible en PEM : les catalyseurs utilisés aux électrodes sont des matériaux nobles (du groupe des platinoïdes), donc chers », poursuit le chercheur.

Mais la technologie à membrane échangeuse de protons a plus d’un tour dans son stack : elle est la meilleure amie des énergies intermittentes (éolienne, solaire). « Elle a un énorme atout : sa capacité à passer en quelques secondes à peine d’un régime de production nominal à rien du tout », souligne Jean-Baptiste Choimet, le directeur général d’Elogen, producteur français d’électrolyseurs PEM. Cette forte réactivité est précisément permise par la membrane polymère échangeuse d’ions au sein de la cellule, qui assure à la fois la conduction électrique et la séparation de l’hydrogène et de l’oxygène.

Au contraire, plusieurs heures sont requises pour permettre à l’électrolyseur alcalin d’atteindre sa capacité nominale. Une inertie peu adaptée aux démarrages et arrêts quotidiens des productions d’électricité solaire et éolienne. En cause, les électrodes qui baignent dans un électrolyte liquide (de la potasse), au milieu duquel se trouve un séparateur poreux. « Pour que ce dernier – un matériau inerte – assure une bonne séparation des gaz, il faut favoriser la circulation de l’électrolyte liquide, développe le scientifique Marian Chatenet. Pour cela, il faut préalablement chauffer le réservoir d’électrolyte entre 80 et 90 °C, puis le faire circuler, ce qui demande du temps. »

Pour compenser ce défaut inhérent à la technologie alcaline, les fabricants misent sur la taille des usines de production. « Comme nous installons aujourd’hui des sites de production de plusieurs dizaines de mégawatts, nous pouvons par exemple décider que neuf modules sur dix garderont leur fonctionnement optimal », illustre Denis Boudailliez de John Cockerill. « Nous sommes très confiants, insiste Luc Poyer, le président de McPhy. C’est d’ailleurs notre technologie alcaline qui a été retenue pour le projet d’Hydrogène de France en Guyane, où 55 MW d’électricité solaire viendront alimenter nos 16 MW d’électrolyseurs. »

Dernier aspect, et non des moindres : le coût de la technologie. « L’industrie se fournit actuellement en hydrogène gris bon marché (sous les 2 euros/kg), nous sommes donc sur des marchés très compétitifs », signale Olivier Machet d’Engie. Sur le plan des dépenses d’investissement, le point revient à la technologie alcaline : 240 euros/kW sont à débourser dans le cas du stack alcalin de grande puissance (supérieure à 1 MW), soit 30 % de moins que son équivalent PEM (350 euros/kW), d’après l’étude de l’Irena. La faute aux métaux nobles utilisés dans les électrodes PEM.

Pour ce qui est des coûts d’opération, la technologie à membrane présente un gros avantage contre sa concurrente. Toujours d’après l’Irena, la tension de fonctionnement des cellules PEM est en effet moindre (entre 1,4 et 2,5 V) que pour les cellules alcalines (entre 1,4 et 3 V), alors que sa densité de courant est plus importante (entre 2 et 2,3 A/cm2 pour la PEM, contre 0,2 à 0,8 A/cm2 pour l’alcaline).

« À consommation électrique équivalente, la technologie PEM peut produire jusqu’à trois fois plus d’hydrogène par unité de cellule », s’enchante Jean-Baptiste Choimet d’Elogen, qui ajoute que le coût de l’électricité représente près de trois quarts du coût total de l’électrolyseur. « Cette efficacité s’explique par la présence d’une membrane beaucoup plus fine – de l’ordre d’une centaine de micromètres seulement – que pour l’alcalin, où les électrodes sont distantes d’un millimètre voire plus », détaille-t-il.

Alors, quelle technique d’électrolyse, alcaline ou PEM, parviendra à séduire les actuels et futurs industriels consommateurs d’hydrogène ? « Il y aura de la place pour plusieurs technologies, conclut Luc Poyer de McPhy. Ne réitérons pas l’erreur qui a été faite dans le secteur de l’électricité photovoltaïque, où l’Europe a été dépassée par la Chine. La priorité, c’est le passage à l’échelle des technologies matures. »

Publié

Des géants de la tech misent sur le métavers.

En 2022, Waymo (Google) va continuer à tester ses véhicules sans chauffeurs dans différentes villes américaines, et Facebook, devenu Meta, va ajouter des briques à la construction de son métavers, un univers parallèle accessible via la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

Mais ces visions futuristes ne vont pas se matérialiser au quotidien avant longtemps. Le point sur les tendances à suivre dès l’année prochaine.

«2022 sera l’avènement de la nourriture fabriquée à partir de protéines végétales», prédit David Bchiri, président de la société de consultants Fabernovel aux États-Unis. De New York à San Francisco, les alternatives à la viande sont devenues des produits de base dans de nombreux ménages, notamment grâce à Beyond Meat et Impossible Food, dont les aliments à base de végétaux se rapprochent de la texture, de la saveur et des prix d’un steak haché de bœuf, notamment.

D’ici 2027, le marché mondial des viandes à base de plantes devrait représenter 35 milliards de dollars (contre 13,5 milliards en 2020), selon un rapport de Research and Markets. Les fromages ne sont pas épargnés: la marque Babybel a lancé cette année des produits vegan.

La première phase du web a été celle de la création des blogs et des sites internet, comme Yahoo, eBay ou Amazon. Est venu ensuite le web 2.0, l’ère actuelle, dominée par les réseaux sociaux et le partage de contenus où les plateformes «ont le contrôle et récoltent les revenus» publicitaires, résume Benedict Evans, analyste indépendant spécialiste de la Silicon Valley.

Sur le web 3.0, «les utilisateurs, créateurs et développeurs possèdent des parts (du site) et peuvent voter», comme dans une coopérative, a-t-il expliqué. Cette nouvelle étape est fondée sur la technologie de blockchain, qui a permis l’essor des cryptomonnaies et des NFT (certificats d’authenticité numérique pour des contenus en ligne). «On parle beaucoup de finance décentralisée mais je pense qu’en 2022 on va voir des cas d’usage plus localisés, qui vont rentrer dans la vie de tous les jours», intervient David Bchiri.

La ville de Miami, en Floride, a récolté plus de 20 millions de dollars grâce à sa cryptomonnaie, créée en collaboration avec CityCoins. New York s’est aussi lancée début novembre. Mais ces technologies ont un impact environnemental non négligeable.

Le pouvoir immense des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) hérisse les autorités depuis des années. L’Europe prend des mesures, la Russie et la Chine les encadrent ou les censurent, et en 2021 l’Amérique s’est armée pour en découdre. Son angle d’attaque: le droit de la concurrence. Plusieurs enquêtes et procédures judiciaires sont en cours contre ces sociétés, accusées d’abus de position dominante.

L’autorité américaine de la concurrence (FTC) estime par exemple que Facebook a racheté Instagram et WhatsApp pour écraser tout risque de concurrence future. Les élus américains, de leur côté, ont approuvé en commission des projets de lois qui remettent en cause la domination des GAFA. L’explosion des cryptomonnaies inquiète aussi les régulateurs.

Les attaques au rançongiciel et les vols de données confidentielles devraient continuer à grande échelle en 2022. «Avec 495 millions d’attaques au rançongiciel enregistrées à ce jour, 2021 est déjà l’année la plus coûteuse et la plus dangereuse», notait la société de cybersécurité SonicWall en octobre.

Selon l’ONG américaine Identity Theft Resource Center, les fuites de données vont aussi battre des records.

(AFP)

Le 23e Salon des hautes technologies de Chine (China Hi-Tech Fair, CHTF) s'est ouvert lundi en ligne et hors ligne à Shenzhen, une plaque tournante technologique du sud de la Chine, présentant de nombreux nouveaux produits et technologies.

Au total, 39 pays participent au salon soit en ligne soit sur place.

L'édition de cette année met l'accent sur les centres scientifiques nationaux, les principaux laboratoires d'Etat et les principales infrastructures scientifiques et technologiques de la Chine, ainsi que sur les derniers résultats de la recherche scientifique et les technologies avancées dans des domaines tels que l'industrie manufacturière haut de gamme, les nouveaux matériaux, les sciences de la vie et l'économie marine.

Fan Jianping, directeur de l'Institut des technologies avancées de Shenzhen relevant de l'Académie des sciences de Chine, a déjà participé à plus de dix éditions de cet événement.

Selon M. Fan, le CHTF est une vitrine de l'innovation scientifique et technologique de la Chine, et les produits présentés dans les domaines d'avant-garde tels que la biologie synthétique et les sciences neurologiques sont susceptibles de changer profondément la vie des gens à l'avenir.

Les expositions hors ligne de l'événement se tiendront jusqu'au 29 décembre, et les expositions en ligne jusqu'au 31 décembre.

Le CHTF a été lancé pour la première fois en 1999 par le gouvernement de Shenzhen dans le but de stimuler l'économie grâce à l'innovation technologique, et se tient depuis lors chaque année.

S'il y a une technologie qui a bénéficié de la crise du Covid-19, c'est bien l'ARN messager. Développée à partir des années 80, elle aura, en effet, profité de l'impulsion de l'épidémie de Sars Cov 2 pour être réellement déployée. A l'inverse des vaccins traditionnels qui injectent des particules virales de la maladie à inoculer, la technologie de l'ARN messager utilise une séquence génétique encapsulée dans des lipides et qui code pour une protéine, forçant également le corps à réagir par lui-même.

"Les vaccins développés par BioNTech et Pfizer et par Moderna sont terriblement efficaces. Aujourd’hui, tout le monde les veut !" affirmait même, dans nos colonnes, Bruno Pitard, directeur de recherche en cancérologie et immunologie au CNRS de Nantes (Loire-Atlantique).

Résultat, l'épidémie a légitimé cette technologie qui, jusqu'alors, été encore sur le banc d'essai "S'il y a bien eu un point positif dans la crise du Covid-19, c’est la crédibilisation des technologies à ARN messager" ajoutait Bruno Pitard.

Contre la leucémie, le VIH, le cancer...

Fort de sa validation à travers les vaccins contre le Covid-19, l'utilisation de l'ARM messager, qui était envisagée dans bien d'autres pistes thérapeutiques et vaccinales, nourrit de multiples ambitions. En 2021, le vaccin de Pfizer et BioNTech est entré en phase d'essai clinique pour lutter contre la leucémie des enfants. Moderna, de son côté, s'est lancé à l'assaut du VIH avec un vaccin à ARN messager. De son côté, Sanofi mise très gros sur l'ARN messager. Après avoir acquis la biotech américaine spécialisée Translate Bio, le laboratoire français a décidé de consacrer 400 millions d'euros par an sur cet axe technologique avec des cibles dans les vaccins, en premier lieu contre la grippe, mais aussi pour le traitement de cancers et de maladies génétiques.

Votre inscription s'est déroulée avec succès.

Vous êtes abonné(e) à notre newsletter.

Cordialement,

Toute l'équipe de LINFO.re

Vous êtes déjà abonné(e) à notre newsletter.

Vos informations ont été mises à jour.

Cordialement,

Toute l'équipe de LINFO.re

Les informations recueillies sont destinées à la société ANTENNE REUNION TELEVISION ainsi qu’aux sociétés du groupe ANTENNE REUNION et, à condition que vous y ayez formellement consenti, aux sociétés partenaires du groupe ANTENNE REUNION, afin de vous permettre d’accéder à leurs offres. Conformément à la loi française “Informatique et Libertés” n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, et à la Charte d’utilisation des données du groupe ANTENNE REUNION, les utilisateurs pourront demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations qui les concernent, ou s’opposer à recevoir des offres des sociétés membre du groupe ANTENNE REUNION et de ces partenaires. Pour l’exercer, adressez-vous à Antenne Réunion Télévision au 3, rue Emile Hugot - 97490 Sainte Clotilde

Olivier Joubert, le directeur de la Fédération de recherche hydrogène du CNRS.

© David Galllard

Pour assurer le déploiement industriel de la filière hydrogène, les investissements dans la recherche restent nécessaires, souligne Olivier Joubert, le directeur de la Fédération de recherche hydrogène du CNRS. Des défis technologiques sont encore à relever afin de pouvoir répondre aux objectifs de production massive.

Le déploiement de l’hydrogène représente le défi majeur de la filière pour la décennie à venir. Quel est le rôle de la recherche dans cette stratégie ?

Nous avons pour objectif d’améliorer l’existant et de prévoir les technologies essentielles d’ici à quinze ans. L’enjeu étant de produire massivement de l’hydrogène vert, nous sommes particulièrement mobilisés sur les technologies d’électrolyseurs ainsi que sur les liens avec les sources d’énergie en amont de la chaîne, qu’elles soient photovoltaïques, éoliennes ou hydroélectriques. En ce qui concerne le domaine de la mobilité, nous travaillons sur les piles à combustible (PaC), mais aussi sur le système afin d’améliorer notamment l’hybridation avec les batteries lithium-ion ou les supercondensateurs. Il existe d’ailleurs un consensus mondial dans le monde de la recherche sur l’hydrogène concernant les volets à prioriser.

Comment se positionne la France sur ce sujet ? Quelles sont ses priorités ?

Nous bénéficions d’une recherche sur l’hydrogène structurée et performante, mobilisée depuis des décennies. Beaucoup de progrès restent toutefois à faire sur les technologies françaises – électrolyse et PaC – pour qu’elles soient à la pointe, notamment en ce qui concerne la durabilité. Nous sommes aussi actifs sur des technologies de production d’hydrogène moins matures, l’électrolyse haute température (au-dessus de 800 °C) en tête. C’est une nouvelle filière qui se construit, et peu d’acteurs dans le monde fabriquent ces électrolyseurs à très haut rendement. Il y a certes Sunfire en Allemagne, qui a un peu d’avance par rapport à la France. Mais nous avons d’excellents laboratoires au CNRS et au CEA pour rattraper notre retard. L’entreprise Genvia se lance par exemple avec une technologie issue du CEA.

Quelles sont les principales pistes de recherche sur la haute température ?

C’est une innovation qui demande encore de nombreuses améliorations, voire des ruptures. Des technologies de céramiques à basse température sont par exemple en développement pour que l’hydrogène soit produit de la même manière que dans les électrolyseurs à membrane polymère. Ceci éviterait le système de purification nécessaire pour les électrolyseurs en céramique fonctionnant à haute température. Il existe d’autres recherches de matériaux qui, de manière plus incrémentale, devraient permettre d’améliorer la durabilité des membranes. À haute température, des problèmes de durée de vie se posent en effet avec le matériau actuel.

Des innovations sur les technologies actuelles sont-elles attendues ?

Il existe un vaste champ de recherche, encore complètement ouvert, pour trouver des matériaux polymères qui tolèrent des températures élevées. En effet, les technologies à basse température de type PEM (membrane échangeuse de protons) nécessitent l’utilisation de métaux du groupe platine, rares et coûteux, pour catalyser la réaction. Or l’actuelle membrane polymère utilisée dans les électrolyseurs et les PaC PEM ne supporte pas des températures supérieures à une centaine de degrés. Si nous pouvions monter en température, nous aurions alors besoin d’une quantité moins importante de catalyseurs.

Croyez-vous aux innovations de rupture à très bas niveau de maturité, à l’instar de la photo-électrolyse de l’eau ?

La production d’hydrogène à partir de l’utilisation directe du soleil (photo-électrolyse) ou à partir d’algues (biopiles), le recours à l’hydrogène pour la combustion ou bien l’hydrogène naturel sont des pistes très intéressantes sur lesquelles le CNRS est présent. En revanche, la Fédération de recherche hydrogène du CNRS que je dirige n’inclut pas ces groupements de recherche, nos axes de travail étant en phase avec l’accélération industrielle.

Avez-vous de suffisamment de moyens pour mener à bien vos projets ?

Les 7 milliards d’euros du plan hydrogène français visent essentiellement à soutenir le déploiement industriel, et c’est important ! Mais l’avenir de l’hydrogène passe aussi par l’innovation. Nous estimions pouvoir mener de belles recherches avec 100 millions d’euros sur cinq ans. C’est finalement un budget de recherche de 65 millions sur sept ans qui a été annoncé. Je pense que c’est insuffisant pour conduire une activité de recherche rapide et efficace. Malgré cette déception, nous sommes ravis de l’emballement que suscite l’hydrogène du côté industriel. C’est une belle reconnaissance de la filière, pour laquelle nous travaillons depuis des années.

Publié le :

Un éminent professeur de chimie à Harvard a été reconnu coupable mardi par un tribunal fédéral de Boston d'avoir caché aux autorités ses liens avec un programme chinois suspecté par les États-Unis d'espionnage économique. Entretien.

Aux États-Unis, Charles Lieber, un éminent professeur d'Harvard, a été reconnu coupable par la justice américaine d’avoir caché ses liens avec l’Université technologique de Wuhan. Il avait déclaré n’avoir aucun lien avec un quelconque programme de recherche chinois. Il risque cinq ans de prison.

Même si la justice américaine a reconnu que participer à des programmes de recherches internationaux était toujours légal, elle a estimé que tout devait être déclaré aux autorités américaines. Ces dernières veulent ainsi pouvoir détecter toutes tentatives d'influence chinoise dans la recherche américaine qui sont de plus en plus courante dans un contexte de guerre technologique entre les deux pays. Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste des politiques étrangères chinoises, revient sur les objectifs chinois dans le monde universitaire.

RFI : Quel est l'intérêt pour la Chine de recruter des chercheurs étrangers comme ici Charles Lieber qui travaillait pour l'Université technologique de Wuhan ?

Antoine Bondaz : Il y a d’abord eu une volonté très claire de la Chine, à partir du milieu des années 1980, de rattraper son retard, notamment sur le plan scientifique et technologique, par rapport aux États-Unis, et plus largement par rapport aux pays occidentaux.

Et puis ces dernières années, alors que la Chine accélérait ce rattrapage, elle a décidé d'attirer des scientifiques sur son territoire. Que ce soit des Chinois partis à l'étranger pour étudier, mais aussi potentiellement des étrangers qui seraient intéressés de venir travailler et faire des recherches en Chine. Cela s’est fait à travers plusieurs programmes de recrutement, le plus connu étant le programme des « Mille Talents », mais aussi avec des programmes de coopération. L'objectif pour la Chine est de façon licite, parfois illicite, d'acquérir des technologies étrangères et donc de rattraper son retard.

Y a-t-il a d’autres cas concrets où l’on a pu constater une pénétration chinoise dans des milieux universitaires comme c’est le cas avec Charles Lieber ?

Oui effectivement, le programme Mille Talents est un programme public sous l'autorité du ministère de l'Éducation, mais en coopération et coordination étroite avec différentes institutions au sein du Parti communiste, comme le département du Front uni. Et puis « Mille Talents » n’est pas le seul programme qui vise à recruter des personnalités à l'étranger. Que ce soit parfois des prix Nobel, là c'est évidemment extrêmement visible, mais aussi des développeurs, des créateurs de start-up à l'étranger afin de les attirer en Chine et in fine les faire participer à l'accroissement des capacités d'innovation dans le pays.

Il y a des cibles privilégiées par la Chine ?

Les pays les plus ciblés sont évidemment les pays qui sont le plus en avance sur le plan scientifique et technologique, notamment l'ensemble des pays occidentaux. Que ce soit en Australie, aux États-Unis et en Europe, il n'y a pas un pays plus ciblé qu’un autre. Il faut en revanche souligner que les différents pays qui sont visés par la Chine sont en train de réagir, de s'organiser, notamment pour faire ce qu'on appelle en France de la protection du potentiel scientifique et technologique.

Alors que les pays anglo-saxons ont pris des mesures ces dernières années, c'est plutôt l'Europe continentale aujourd'hui qui peut être visée par la Chine. Non seulement parce qu'elle a un potentiel scientifique et technologique extrêmement important, mais aussi parce que les mécanismes de surveillance et de protection de ce potentiel sont parfois moins élaborés, moins développés qu'ils ne l'ont été en Australie, au Royaume-Uni ou même aux États-Unis.

C'est d'ailleurs ce qu'illustre le cas de Charles Lieber...

Effectivement. Le cas de Charles Lieber est assez emblématique de cette volonté américaine de mieux surveiller et protéger son potentiel scientifique et technologique. Il s’agit notamment de mettre des scientifiques face à leurs responsabilités lorsque ceux-ci ne mentionnent pas certains partenariats ou qu'ils mentent ouvertement sur les liens qu'ils peuvent avoir avec la Chine, sur les revenus qu’ils peuvent en tirer et ça peut se chiffrer en centaines de milliers d'euros. Plus largement, il s’agit de chercher à protéger un potentiel scientifique et technologique alors que la compétition technologique est aujourd'hui au cœur de la relation entre la Chine et les États-Unis et par extension avec les autres puissances occidentales.

Les scientifiques américains, craignent eux que les enjeux politiques et géopolitiques briment leurs travaux de recherches. Ils ont raison de s'inquiéter ?

L'objectif est d'éviter de tomber dans l'outrance et de remettre en cause l'ensemble des partenariats et des coopérations scientifiques et technologiques qu'il y aurait avec la Chine.

Ce qui est important, c'est de faire la part des choses entre certaines coopérations qui peuvent être sensibles, notamment dans le domaine des sciences ou des technologies qui pourraient être considérées comme duale, que ce soit dans l'aéronautique ou dans l'acoustique marine comme c'est parfois le cas en France ou en Europe. Et puis des coopérations qui sont beaucoup moins sensibles par exemple dans les sciences humaines. Il faut faire la part des choses sur le degré de sensibilité des coopérations et ensuite sur la vulnérabilité potentielle de certains scientifiques, de certains chercheurs. L'objectif étant avant tout de les protéger et d'éviter que des pays étrangers que ce soit la Chine ou d'autres pays ne les mettent dans des situations qui soient illégales au regard de la loi de leur pays national.

Dans le cas de Charles Lieber, le caractère sensible de ses recherches est-il avéré ?

Il faut toujours faire extrêmement attention quand on commente une décision de justice. Il y a d'un côté la décision de justice et de l'autre la communication qui en est faite. La décision de justice n'est, a priori, pas politisée. En revanche, la communication qu'il peut y avoir autour, par le département de la Justice ou par le gouvernement pour médiatiser cette affaire et « sensibiliser » le reste de la population, est forcément politique.

Il faut tout de même faire attention et éviter de tomber dans l'outrance. Ce n'est pas parce que des chercheurs chinois sont sur le territoire américain ou en Europe qu'ils ont forcément pour objectif de capter des technologies étrangères ou de mener des opérations illicites. Il faut évidemment raison garder, mais il faut en même temps avoir conscience que dans certains types de coopération qui sont aujourd'hui sensibles, il faut peut-être faire un audit, voire prendre mesures supplémentaires pour encore une fois in fine protéger le potentiel scientifique et technologique, que ce soit en France ou dans les autres pays.

Source : CES

Pour la deuxième année consécutive, les halls du Consumer Electronics Show risquent de briller de mille feux. En raison de la menace croissante que représente une nouvelle mutation du coronavirus COVID-19, certaines sociétés ont annoncé qu’elles n’exposeraient pas leur stand physique à Las Vegas. Ainsi, le scénario d’il y a un an, où la plupart des acteurs du secteur limitaient leur participation au CES 2021 à des présentations en ligne, se réalise sous nos yeux.

L’une des premières entreprises à annoncer son absence au salon de cette année a été T-Mobile. Via la société, Mike Sievert a annoncé dans un billet de blog qu’en raison de la situation difficile liée à la pandémie, T-Mobile ne tiendra pas de stand au salon. L’entreprise accorde la priorité à la sécurité de ses employés et des membres du public. Cependant, la société n’abandonne pas son rôle de sponsor principal de la course de drones DRL Championship Race. Peu de représentants de l’entreprise apparaîtront à Las Vegas, et Sievert lui-même ne fera pas de discours direct au public rassemblé à la foire.

Il n’a pas fallu attendre trop longtemps pour que la nouvelle de nouvelles absences apparaisse en ligne. Selon le site web The Verge Les visiteurs du CES 2022 ne pourront pas se rendre sur les stands de Meta, Twitter et Pitnerest. Il s’agit toutefois d’une petite perte, car les réseaux sociaux ne constituent pas le cœur des exposants du CES. Le retrait des principaux fabricants d’électronique grand public du salon serait un coup plus grave. Et de nombreux éléments indiquent qu’un tel scénario pourrait se réaliser.

Mark Gurman de Bloomberg a indiqué qu’Amazon ne participera pas non plus au CES 2022, et qu’AMD et Samsung ne devraient envoyer qu’une petite représentation à Las Vegas. NVIDIA, quant à elle, ne laisse aucune illusion : la société ne sera présente à la foire que virtuellement, présentant ses nouveaux produits lors d’une vidéoconférence. Une stratégie similaire de contact limité avec les visiteurs doit être adoptée par LG. Selon les journalistes The Verge La société créera un stand hybride utilisant les codes QR et la technologie AR pour présenter ses produits.

Il n’est pas exclu que la liste des sociétés qui se retireront de la participation à la foire s’allonge. L’industrie technologique suit de près la situation de la pandémie et s’il s’avère que le coronavirus est à nouveau hors de contrôle au début de l’année 2022, il est probable que de nombreuses entreprises renonceront à leur voyage à Las Vegas et communiqueront leurs plans futurs par des canaux en ligne.

Nous sommes sur Google News – Regardez ce qui compte dans la culture pop.

En 1821 paraissait la traduction française du « Frankenstein » de Mary Shelley. Deux siècles plus tard, l’humanité rêve encore de ressusciter les morts. Les théories avancées par des futurologues et scientifiques peuvent pourtant sembler tout aussi incroyables. Va-t-on, dans un lointain futur, rassembler toutes les données qui nous concernent et les utiliser pour nous ressusciter ? Pourrons-nous revenir à la vie grâce à des technologies que nous pouvons à peine imaginer ?

Dans son livre « l’Avenir de l’humanité », le physicien Michio Kaku envisage une forme d’immortalité numérique au travers des nombreuses traces que nous laissons, parfois sans nous en rendre compte.

« Aujourd’hui, nous laissons une énorme empreinte numérique », détaille-t-il. « Par exemple, rien qu’en analysant les transactions de votre carte de crédit on peut dire quels pays vous avez visités, la nourriture que vous aimez manger, les vêtements que vous portez, les écoles que vous avez fréquentées. A cela vous ajoutez vos posts de blog, vos journaux intimes, vos emails, vidéos, photos, etc. Avec toutes ces informations, il est possible de créer une image holographique qui parle et agit juste comme vous, avec vos manies et vos souvenirs. » Il imagine alors qu’un jour nous pourrions avoir une « bibliothèque des âmes » où, « au lieu de lire un livre sur Winston Churchill, nous pourrions avoir une conversation avec lui ».

L’âge est-il une maladie à guérir ?Pour le spectat

(AOF) - DBV Technologies chute de 17% à 4,06 euros après l'annonce de l'arrêt des processus réglementaires aux Etats-Unis et en Union Européenne. La biotech française préfère lancer une nouvelle étude de phase 3 pivot pour répondre à l'ensemble des questions soulevées par les agences réglementaires et apporter la robustesse de données nécessaires pour démontrer de façon irréfutable le potentiel de son patch Viaskin Peanut.

" Dans la situation de la FDA qui requiert une séquence d'études relativement longue, et de l'EMA (Agence européenne du médicament) qui a soulevé une objection majeure qui ne peut pas être résolue en six mois, la décision de DBV d'initier une nouvelle phase 3 pour répondre à l'ensemble des objections soulevées par les deux principales agences, la FDA et l'EMA, nous semble l'option la plus raisonnable, ceci d'autant plus si le calendrier côté FDA n'en est pas impacté ", écrit Invest Securities.

Selon le broker, dans le scénario d'un protocole soumis à la FDA fin février 2022, et d'une autorisation d'initiation accordée durant le deuxième trimestre 2022, l'étude pivot devant être menée sur 12 mois, nous pouvons attendre des résultats cliniques autour de la mi-2023, et donc une éventuelle approbation par les agences réglementaires à horizon 2024.

Sur le plan financier, la société estime que sa position de cash actuelle lui confère une visibilité financière jusqu'au troisième trimestre 2022. " Lors de la conference call tenue hier soir, le management a déclaré que les actuelles disponibilités permettaient d'initier cette nouvelle étude de phase 3 pivot sans avoir besoin de faire appel au marché à court terme. Cependant, plusieurs options de financement sont actuellement à l'étude pour pouvoir supporter les coûts de l'étude jusqu'à son terme en 2023 ", indique le bureau d'études.

Bien que cela engendre un nouveau retard, Invest Securities rappelle que le produit de DBV présente plusieurs atouts forts pour adresser les personnes allergiques à l'arachide, en particulier au sein de la population pédiatrique (surtout les plus jeunes qui sont les plus vulnérable).

Le courtier cite : une efficacité à la désensibilisation démontrée, un profil de sécurité et de tolérance très bon, un confort d'usage qui favorisa l'adoption et l'observance, et enfin une technologie disruptive qui permet une barrière à l'entrée très forte (le risque de concurrence liée à l'échéance de la protection intellectuelle lui semble très limité).

Invest Securities rappelle que le marché de l'allergie à l'arachide reste un désert thérapeutique avec un besoin médical insatisfaisant très important.

En effet, bien que le produit Palforzia développé par Aimmune et commercialisé par Nestlé, ait été approuvé aux Etats-Unis début 2020, les ventes de celui-ci restent très limitées.

L’intermédiaire voit plusieurs explications à "cet échec" commercial, parmi lesquelles la contrainte de prescription du produit auprès des allergologues et la nécessité de rester au cabinet plusieurs heures après administration afin de s'assurer de ne pas développer une réaction allergique forte voire un choc anaphylactique (les essais cliniques ayant montré que le profil de sécurité de Palforzia était moins sûr que celui de Viaskin, notamment avec des risques sévères dont des réactions anaphylactiques).

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

FDA (Food and Drug Administration)

Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.

Matrix, premier du nom, est sorti en 1999. A la fin d'une décennie folle, marquée par l'arrivée puis la démocratisation d'Internet et du web. A l'époque, notre préoccupation vis-à-vis des nouvelles technologies, c'était le futur bogue de l'an 2000, qui risquait de bloquer les ordinateurs et d'entraîner une mini-apocalypse. Mais à part dans certaines œuvres de science-fiction, l'IA, la réalité virtuelle et la simulation du monde n'étaient absolument pas des sujets de réflexion.

Reprenant les thèmes abordés dans plusieurs romans et films du genre sortis quelques années voire décennies auparavant, comme Dark City, Total Recall, The Minority Report, Neuromancer, Le Samouraï virtuel (Snow Crash), Ubik, Terminator et 2001, l'Odyssée de l'espace, Matrix aborde le fantasme de l'apocalypse provoquée par les machines. Dans un film-synthèse, au style cyberpunk, futuriste et sur fond de musique électro.

20 ans plus tard, alors que sort le 4e opus (The Matrix Resurrections) de la saga, force est de constater que plusieurs prédictions se sont réalisées, ou semblent sur le point de l'être. Nous ne vivons pas dans une simulation (quoique), mais le premier Matrix résonne étrangement aujourd'hui. Et certaines technologies imaginées ne sont plus de la science-fiction.

Matrix et ses suites décrivent un futur où les humains, asservis par les machines, vivent dans un monde simulé. Une idée fortement inspirée de Dark City (Alex Proyas, 1998), un film où des extraterrestres font des expériences sur nous en nous faisant vivre dans une ville virtuelle, avec un scénario différent chaque jour. Dans Matrix, ce sont des machines qui créent un univers virtuel ; pas pour mener des expériences, mais pour maintenir en vie les humains, qu’ils utilisent comme sources d’énergie.

Des millions de personnes connectées dans un univers simulé, où elles se divertissent, travaillent, consomment, se rencontrent, coexistent, interagissent... Ce concept ne vous rappelle-t-il pas celui du “métavers”, dont tout le monde parle depuis plusieurs mois ? Nos smartphones nous arrachent déjà à notre réalité, et les casques de réalité virtuelle (VR) se démocratisent peu à peu. Et désormais, la nouvelle lubie de la Silicon Valley, c’est de nous faire avaler une pilule bleue pour nous entraîner dans un monde virtuel.

Dans Matrix, les humains n’ont pas conscience de vivre dans la matrice, et leurs crânes sont reliés à une interface homme-machine invasive. Dans la réalité, nous n’en sommes encore qu’aux casques de VR, et ceux-ci restent perfectibles. Difficile d’ignorer le monde réel qui nous entoure. Mais l’immersion est de plus en plus efficace, et devrait l’être toujours plus dans les années qui viennent.

Le fantasme technologique du métavers, qui remonte aux romans Simulacron (Daniel F. Galouye, 1964), Neuromancer (1984) et Snow Crash (Neal Stephenson, 1993), et que l’on retrouve dans le récent film de Steven Spielberg, Ready Player One (2018), se concrétise aussi peu à peu. 18 ans après Second Life, le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a lancé, début décembre, une version bêta de Horizon Worlds, une plateforme sociale en réalité virtuelle. Sa nouvelle entreprise, Meta, et sa filiale, Meta Quest (ex-Oculus) décrivent Horizon comme un “univers en VR en constante évolution que vous pouvez explorer et dans lequel vous pouvez jouer, créer et explorer des communautés”. D’autres firmes, comme Disney et Microsoft, conçoivent aussi leurs propres métavers.

Avec Horizon, on est bien sûr très loin d’un monde simulé si réel que l’on risquerait de mourir en vrai si l’on se faisait tirer (virtuellement) dessus, et où l’on pourrait vivre indéfiniment. On est aussi loin d’une simulation conçue et contrôlée par une IA, avec des “agents” en costume et lunettes noires qui la protègent arme à la main. Dans notre monde, tout repose sur des humains, dont les entreprises capitalistes ont pour but de nous faire dépenser de l’argent dans une simple transposition VR du Web. Et la VR reste, encore une fois, perfectible.

Mais en parallèle, le travail se pratique en ligne depuis le Covid (Facebook / Méta a d'ailleurs créé un “Horizon Workrooms” à cet effet), et les rencontres sont de plus en plus virtuelles : les usages évoluent, et le virtuel nous semble de plus en plus “pratique”. Alors pourquoi pas y plonger totalement demain, en l'utilisant aussi pour notre vie sociale ? Jusqu’à y créer un monde “meilleur” que le nôtre, à la façon de la pilule bleue de Matrix ?

Dans Matrix, les humains (synthétiques, créés par les machines) sont connectés à la matrice via le “headjack”, une interface neuronale qui s’accroche derrière le crâne, et qui permet d’y implanter une “sonde de données”. Elles servent à les “brancher” au monde simulé par l’IA qui a pris le contrôle de la planète, mais aussi à télécharger / uploader des données et à modifier leur mémoire. Les résistants, les “redpills”, l’utilisent aussi de façon détournée pour rendre leurs membres plus performants et plus forts.

Dans la réalité, aucun appareil ne permet de télécharger / uploader des données dans le cerveau humain, mais il en existe déjà pour interagir par la pensée avec des machines. Les "interfaces homme - machine", que développent des chercheurs un peu partout dans le monde, permettent notamment à des patients de commander des membres artificiels ou des machines. Le système BrainGate transforme ainsi les tétraplégiques en chevaliers Jedi, en leur permettant de contrôler, à distance, des objets. Une puce, implantée dans le cerveau, convertit l’intention de l’utilisateur en commandes informatiques, destinées à un ordinateur. Ainsi, la personne handicapée peut-elle déplacer des objets par la pensée, allumer la lumière, surfer sur Internet ou zapper sur sa télé.

D'autres interfaces cérébrales non invasives (sans implant, juste en apposant des électrodes sur le cuir chevelu), que l'on appelle aussi "interfaces ordinateur-cerveau non invasives" ou "interfaces neuronales directes" (IND), permettent aux handicapés de bouger leurs fauteuils roulants par la pensée. La "prothèse intégrale" de Miguel Nicolelis permet de son côté aux paraplégiques de marcher - en commandant des exosquelettes, via des impulsions nerveuses captées par des électrodes placées sur le crâne.

Étape suivante : le projet fou, mais de plus en plus concret, d’Elon Musk, baptisé Neuralink. L’idée : “coller” de minuscules puces sur nos neurones, en les faisant passer par nos veines, pour établir un “lien neuronal’ avec les ordinateurs. L’objectif : améliorer notre mémoire, et nous permettre de diriger les appareils électroniques par la pensée. Cette technologie permettrait de restaurer les fonctions cérébrales et motrices en cas de lésions à la moelle épinière, mais aussi de le coupler à une IA pour “booster” le potentiel de notre cerveau. Jusqu’à nous rendre plus intelligents.

Selon Elon Musk, dans le futur, nous pourrions même un jour utiliser une telle technologie pour télécharger et sauvegarder nos souvenirs sur un disque dur, ou pour uploader de nouvelles données dans un but thérapeutique ou transhumain. Nous permettra-t-elle aussi de vivre pleinement dans un univers virtuel ? Pour l’instant, le premier implant de Neuralink, le N1 Link, à permis à un singe de jouer à Pong à l’aide de ses seules ondes cérébrales. Et l’objectif à moyen terme d’Elon Musk reste de permettre aux personnes paralysées de surfer, d’envoyer des SMS, de jouer à des jeux vidéo, de dessiner ou d’écrire par la pensée. Cela reste donc encore plutôt modeste. Mais un pas semble bel et bien avoir déjà été franchi.

Dans Matrix, les humains asservis, les “bluepills”, sont connectés à la matrice jusqu’à leur mort, dans des centrales électriques. Car les machines s’en servent principalement comme d’une source d’énergie, pour elles-mêmes et pour continuer de générer la matrice. Une idée qui paraissait folle en 1999. Sauf que récemment, des chercheurs du Colorado ont créé un dispositif portable qui transforme le corps humain en batterie neurobiologique.

Cette invention, le Thermoelectric generator (TEG), peut convertir une chaleur de faible intensité en électricité. Un TEG devrait à terme pouvoir être porté comme une bague, un bracelet. Ou être transposé dans n’importe quel accessoire touchant le corps humain. Pour le moment, il ne génère qu'une faible énergie grâce à la température interne de son porteur ; mais déjà assez pour alimenter un petit appareil électronique, tel qu’une montre ou un bracelet connecté. Dans le futur, nous pourrions ainsi être capables de (re)charger nos smartphones ou nos montres connectées en utilisant la chaleur de notre corps. Mais il nous faudra être patients : les scientifiques à l’origine du TEG pensent que leur invention ne devrait être commercialisée que d'ici 5 à 10 ans.

En 2021, nous sommes par contre très loin de voir naître un jour une IA réellement intelligente ; intelligente au point de nous supplanter comme dans Matrix.

Certes, Facebook, Microsoft et Google font sans cesse des progrès en matière d’IA. Celles de DeepMind, filiale d’Alphabet, sont devenues célèbres pour leur capacité à maîtriser des jeux complexes comme les échecs, le shogi et le Go, où elles ont fini par dominer les meilleurs joueurs humains avec des techniques avancées d'apprentissage automatique. L’une d’elle est même devenue la meilleure à Starcraft. Et Hanson Robotics se targue d’avoir créé un robot humanoïde plus vrai que nature, Sophia, capable de mimer les émotions du visage, et d’interagir avec les humains.

Pour Elon Musk, “avec l'intelligence artificielle, nous invoquons un démon”, car elle est “potentiellement plus dangereuse que les armes nucléaires”. Mais dans les faits, nous sommes encore à mille lieues d’une IA “forte”, c’est-à-dire réellement intelligente ; en opposition à l’IA “faible” que nous utilisons tous les jours, et qui ne repose que sur des algorithmes que nous concevons nous-mêmes.

Pour Jean-Gabriel Ganascia, chercheur au LIP6, le Laboratoire d'informatique de Paris 6, l’intelligence artificielle et les robots doués d’intelligence et d’émotions ne “restent qu’une chimère”. Il existe certes des IA capables de prédire des catastrophes naturelles ou des maladies. Mais comme le soulignent les experts, il ne s’agit pas d’une vraie intelligence. La victoire des programmes de Deep Mind au jeu de go ou aux échecs “impressionne, mais ces programmes bénéficient surtout d’une grande puissance de calcul. Ils ne sont pas intelligents”, lance Jean-Noël Lafargue, expert en histoire des technologies. Ainsi, “ils ne savent pas qu’ils ont gagné, ni qu’ils jouent au go ou aux échecs”.

Chercheur à l’Inria à Nancy, Jean-Baptiste Mouret ajoute : “tout ce qu’on sait faire pour l’instant avec le deep learning, c’est reconnaître des visages sur une photo. On est très loin de comprendre comment il serait possible de concevoir un ordinateur conscient.” D’après le scientifique, “les machines ont l'intelligence d'un cafard. Et elles comprennent moins bien le monde qui les entoure qu’un enfant de 3 ans. Il leur manque le sens commun, cette expérience qui leur permettrait de comprendre des choses évidentes pour nous... que nous devons encoder chez elles”.

Quand au robot Sophia de Hanson Robotics, il ne s’agit que d’un programme, conçu par des humains, et ce qu’elle dit n’est en réalité qu’un script. Désolé de casser vos illusions. Ce n’est pas demain que l’IA sonnera la fin de l’humanité. Ou sera juste “intelligente”. Il faudra encore patienter un certain temps.

Hod Lipson, ingénieur en robotique et directeur du Creative Machines Lab de l’Université Cornell, à New-York, explique au magazine Fast Company que “l'I.A. devrait sûrement finir par dépasser les capacités humaines dans presque tous les domaines de la vie… mais probablement au siècle prochain”. Si ce n'est au millénaire prochain ?

En 1999, Matrix nous montrait un avenir post-apocalyptique où les humains qui résistent aux machines, comme Néo, mangent une espèce de mélasse qui contient “tout ce dont le corps a besoin.” Concrètement, une protéine unicellulaire, combinée à des acides aminés, des vitamines et des minéraux synthétiques.

Cette bouillie, infâme mais a priori bonne pour la santé, remplace évidemment tout autre aliment puisque dans le monde réel de Matrix, tous les animaux ont disparu (le soleil ayant été, on y reviendra, “bloqué“). Et chez nous, en 2021 ? Elle ressemble quand même fortement aux boissons vendues depuis 5 ans comme substituts de repas, tels que Soylent, Jimmy Joy et Feed. Des sortes de smoothies aromatisés à la banane, au chocolat, ou encore aux fruits rouges, mais dont le goût n'est pas le plus important : leur objectif est de fournir à ceux qui les boivent tout l'apport nutritionnel dont ils ont besoin.

Ces "super-aliments" sont composés d’un cocktail de nutriments, bons pour notre santé, capables de décupler notre énergie, tout en évitant de nous faire grossir. Il existe la même chose sous forme de barres chocolatées, comme dans le film de SF “Soylent”, sorti en 1973. Ces produits, présentés comme la nourriture du futur, font déjà le bonheur des travailleurs urbains pressés et des sportifs.

Pour le créateur du Soylent (la vraie boisson, pas le film), l’ancien informaticien Rob Rhinehart, cette “boisson du futur” pourrait être un substitut alimentaire de premier choix dans les pays du Sud, mais aussi dans les cuisines de “ceux qui ont peu de temps et qui n’ont pas le temps de réfléchir à ce qu’ils vont manger”.

Ils pourraient aussi à terme représenter une alternative à la viande, dans un monde où il y a trop d'êtres humains et d'animaux d'élevage pour une planète dont les êtres vivants sont menacés par le réchauffement climatique. C'est dans cette même optique que se multiplient les steaks végétaux comme ceux de Beyond Meats, mais aussi la viande artificielle. A San Leandro, Memphis Meats cultive ainsi de la viande de poulet en laboratoire, à partir de cellules souches. “Notre agriculture actuelle détruit notre santé, l’environnement et les animaux. Nous sommes désormais capables de produire de la viande meilleure pour la santé, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre”, assure Uma Valeti, CEO de l'entreprise.

Dans Matrix, une guerre a éclaté au début du 21e siècle, entre l'humanité et les intelligences artificielles. Et c'est après que les humains aient bloqué l'accès des machines à l'énergie solaire en “assombrissant le ciel”, que les IA ont décidé de nous “cultiver” afin de récolter notre énergie bioélectrique ; tout en gardant nos esprits "apaisés" dans la matrice.

Assombrir le ciel, un fantasme ? Dans Matrix, les humains ont “couvert” le soleil pour lutter contre les machines. Dans notre réalité, en 2021, cette prédiction est sur le point de se concrétiser. Mais dans un autre but.

Pour lutter contre le réchauffement de la planète, des scientifiques de Harvard ont ainsi eu l'idée de “bloquer” les rayons du soleil. Financé en partie par Bill Gates, le projet SCoPEx ("Expérience de perturbation stratosphérique contrôlée") a pour objectif de vaporiser dans la stratosphère un gaz capable de bloquer une partie du rayonnement solaire, afin que la planète se réchauffe moins. D'autres ont comme projet d'installer dans l'espace, en orbite autour de la Terre, des "miroirs géants" qui agiraient sur les rayons du soleil dans le même but.

En juin 2021, le projet SCoPEx a déjà fait voler un ballon contenant 2 kilos de carbonate de calcium, qu'il a pulvérisé dans la stratosphère à des fins d'expérimentations. Car le risque pour l'environnement existe. En outre, un tel procédé nécessiterait une coordination internationale importante. En effet, se poserait évidemment la question de la gouvernance : qui prendrait la décision d’envoyer un tel gaz dans la stratosphère, et que se passerait-il si les choses tournaient mal ? Imaginez notamment que cette technologie de géo-ingénierie solaire soit utilisée à des fins militaires… On serait dès lors assez proches du scénario du premier Matrix. Mais sans les IA.

Que nous racontera donc le 4e Matrix, qui sort ce 21 décembre au cinéma ? Quelles prédictions pour les 20 prochaines années ? Plus besoin de nous mettre en garde contre le réchauffement climatique, ou encore les pandémies : ces problématiques sont notre lot quotidien désormais.

Quant à l'IA forte, si lointaine… Peut-être que dans un monde où nous nous inquiétons pour nos métiers, menacés par les robots, la mission de ce film pourrait être de nous redonner espoir, en nous montrant plutôt (à la fin) un futur où il serait possible de vivre en harmonie avec des machines moins “intelligentes”. Plutôt que de leur faire la guerre. Qui sait.

À Lannion, Lumibird est un fleuron industriel et technologique . Fondée en 2018, dans la foulée du regroupement de Keopsys et Quantel, l’en...